حسين ماضي.. دكتاتور التعبير

|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

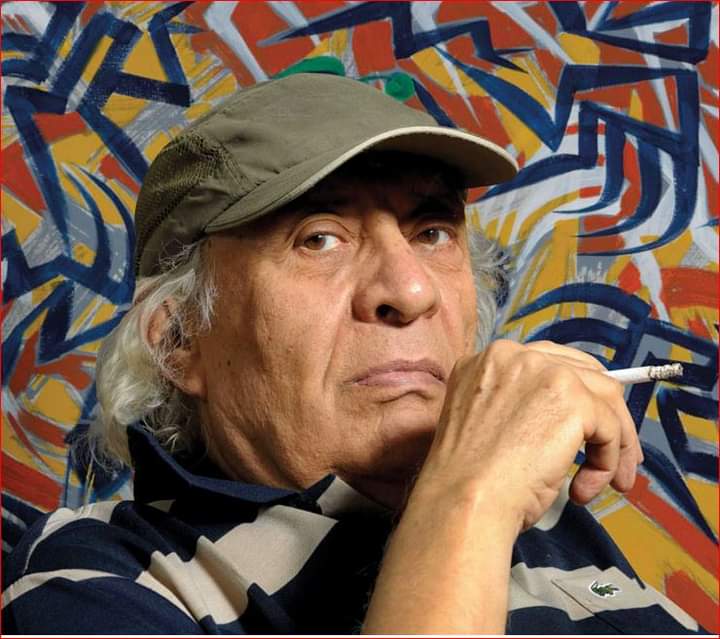

لم يكن حسين ماضي مجرد فنان كبير، إنما كان وجوده في الحياة التشكيلية حدثاً مهماً، وهكذا يبقى قامة فنية لا يمكن القفز فوقها في المستقبل، بل يبقى مدهشاً بما قدم من منحوتات ولوحات، ويبقى محلقاً فوق الأسماء، وحاضراً بكل إبداعه، وكل ما ابتكر وجسد من أشكال وأفكار.

صحيح أنه كان شرس المزاج، وحاسماً في آرائه وفنه، وعلى خشونة في طبعه، إلا أنه كان ذا قلب طيب، يقترب منك كلما اقتربت من فنه، ويحاورك، في كثير من الأحيان، بشغف، يدافع عن تجربته بكل جوارحه، مسكوناً بتفاصيلها، وملتزماً بخطها العريض، وهو اللعب على فتنة المسافة بين التراث والحداثة وبين النحت والرسم.

كنا نذكر حسين ماضي عندما نسمي أوائل الفنانين التشكيليين اللبنانيين. فقد فرض نفسه على الساحة الفنية بقوة ما أنتج لنا وللأجيال المقبلة، وبخياراته الفنية الذكية. وفي مسيرتي النقدية أجريت معه العديد من الحوارات، وكتبت عن معارضه العديد من المقالات، أكتفي هنا بنشر آخر مقالة عنه، نشرت في مجلة “التشكيلي العربي” القطرية، هذا نصها، مرفقا بمجموعة من الصور:

قال لي في حوار معه من سنوات قليلة: “اللوحة التي تشفي لي قلبي لم أعملها بعد”.

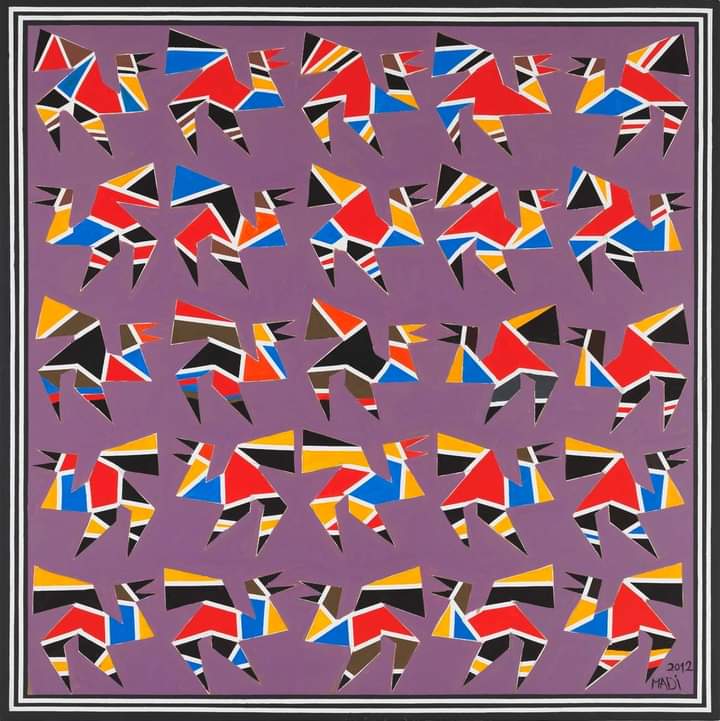

هكذا يتكلم الرسام والنحات اللبناني الشهير حسين ماضي، الذي هو واحد من الفنانين الرواد الذين يشكلون معالم الفن التشكيلي اللبناني، ويحافظون على مستوى هذا الفن وحضوره العربي والدولي. تقوم لوحته أو منحوتته على مفاهيم إسلامية حديثة، من دون ان يحولها الى لوحة إسلامية ملتزمة، ويستفيد من شرقية الفن من دون ان يحصر نفسه بها.

درس حسين ماضي الفنون التشكيلية في “ألبا” ببيروت، واشتغل رسام كاريكاتور في صحف لبنانية وعراقية، وفي عام 1973 سافر الى روما ليعمق تجربته الفنية، فيضيف الى معارفه اللبنانية تجارب وخبرات في الرسم والنحت والحفر والموزاييك، ويبدو انه كان في تلك المرحلة شغوفاً بالتقنيات واختبار المواد. أقام في العاصمة الإيطالية 24 سنة، عرض في خلالها مع فنانين كبار من العالم، من بينهم بيكاسو ودالي، والتقى بأساتذة كبار، أمثال نينو ماكاري ومونتاناريني وفاتسيني. ورغم ان فنانين كبارا هزوا كيانه الفني وأثروا في توجهه التقني، إلا أنه اتجه أكثر نحو اكتشاف جوهر التراث العربي والإسلامي، ينطلق منه ليبني عمارته الفنية الحديثة والمتميزة.

أمام أعماله، ننتبه إلى أننا أمام فنان جاد يسعى الى توكيد فلسفة فنية، عمل على إبرازها وبلورتها طوال مشواره التشكيلي، لكنها فلسفة غير معقدة، تنطلق من لعبة فنية بصرية ممتعة، سهلة على التذوق، صعبة على التأليف. ومع سهولتها تحدث دهشة للمشاهد، لا تشبه دهشة السورياليين، ولا الطامحين الى الغرابة، فهو لا يفتعل إدهاش المشاهد، إنما يصوّر اندهاشه هو بالبديهي والمألوف، بل بالطبيعي في الحياة، وكما فسر نيوتن جاذبية سقوط التفاحة إلى الأرض، قدم حسين ماضي تفسيراً لجماليات الطبيعة الموجودة موضوعياً. فالدهشة التي نراها في العمل الفني عنده، وتهزنا، وتذهل أبصارنا، بل تحيّرنا أحياناً عندما نعجز عن تفسير متعتنا البصرية، هي دهشته التي تتردد في الأشكال والألوان، بل هي فلسفته الفنية، فأرسطو يقول: “الدهشة هي التي دفعت الناس إلى التفلسف”.

لا يساوم

يحب حسين ماضي أن يصف نفسه بالدكتاتور، ويعني أنه دكتاتور التعبير في الرسم والنحت. قال لي: “أنا دكتاتور. عندما أشتغل لا أساوم، لأن المواد كلها صامتة، وتضع نفسها بين يديَّ، وواحد منا عليه أن ينتصر على الآخر، إذا انتصرت المواد عليّ ضعت وصرت مشتتاً، أما إذا كنت أعرف مهنتي فعليّ أن أقيم اختياراتي وألبّيها، وعليّ أن أعرف كيف أختار المادة التي تعطي حياة للفكرة وتحبسها”.

قد تكون كلمة دكتاتور مفاجئة، خصوصاً عندما يقولها حسين ماضي بالفم الملآن، لكن من يعرف فنه وآراءه، ويعرف شخصيته الحادة، يفهم أن تلك الحدة تترجم في العمل الفني صراحةً وثقةً ووضوحاً، وسيطرةً تامةً على المادة التي يستخدمها، حتى لو كانت معدناً. ومن يشاهد نساء الفنان يعرف ذلك التوازن الساحر بين حدة الخطوط ورقة الأشكال الأنثوية، فمن جهة نلاحظ الحدة التي تبرزها خطوط لوحاته ومنحوتاته وزواياها الجارحة، وتلك القسوة المتمادية والشراسة المستحكمة، حين يصور مثلا إسكربينة المرأة أو أظافرها، او قرن الثور، او الخطوط المستخدمة التي توحي بالحروف العربية… ومن جهة أخرى تبدو مساحات التأنق والخطوط اللينة والزخرفة والتنميق والتزيين واستخدام أشكال الأرابسك النباتي. وهو عندما يلون يستخدم ألواناً، إذا كانت لا تعتمد على صيغ مألوفة، فهي لا تصدم او تتنافر او تتنابذ، بقدر ما تقدم لغة بصرية حوارية حارة وعالية الصوت في كثير من الأحيان. ومع ذلك فهو لا يتعمد أن يقيم بذلك مصالحة بين الضدين على مسطح واحد، إنما يبث روح التفاعل بينهما، ويعمل من خلالهما على تثوير الحركة.

وفي وجه من وجوه الدكتاتور، أن ماضي لا يقدم الموضوع (المرأة والحيوانات والطبيعة) لذاته، انما لذات الفنان نفسه. فهولا يصوّر ما في الخارج، بل يصور من خلال الأشكال الخارجية جسده وحالاته وتوتره وغبطته واستئناسه. نشعر بأننا أمام حالات حميمة ولصيقة بالفنان، حتى أنه يتخذ من جسد المرأة حجة لنفسه، ومن خطوط جسدها متنفساً لإيقاعاتها في داخله، فعارية لوحته تعريه، بل والجسد المتفرد جسده، وتلك المرأة النائمة، الناهضة، المنطوية على عزلتها، الشاهقة بانفعالاتها، المشتعلة في جسدها، الذاهبة في تأملاتها وأحلامها، المرأة الحزينة دائما، المرتبكة الهائمة على وجهها، القاسية المستبدة القوية حتى التسلط، المرأة الجارحة بعينيها وشعرها وأظافرها وأقدامها، إلخ… ليست بعيدة عن تجاذبات الفنان في دنياه الخاصة، وفي عزلاته الطويلة.

إسلامي لا إسلاموي

فالأجساد التي نراها في أعماله ليست الا مجرد أشكال تسبح في مخيلته، لا زمان لها ولا مكان إلا في داخله وفي ذاكرته، وبهذا المعنى هي نوع من التجريد الخالص، التجريد الذي يقترب به من الفن الإسلامي، من خلال انسجامه مع فكرة الرسم المسطح، وحتى النحت المركب من سطوح هندسية، بالإضافة إلى استخدامه تجريدات الزخرفة في لوحاته.

وكثيراً ما اعتبر ماضي أن فنه إسلامي لا إسلاموي، وهو يقصد بالطبع المعنى الحضاري لا الديني المتزمت. فإذا لاحظنا خطوطية لوحاته ومنحوتاته وجدنا أنها أقرب إلى تقنيات القص العربي، وانتبهنا إلى أن الفنان يستلهم التراث الفني القديم في أعمال حداثية، فإن فن القص هذا يذكّر بلا شك بفن “الرسم بالقص” عند العرب، الذي راج في العصر العباسي، وكتب عنه الفنان والكاتب اللبناني الراحل فاروق سعد كتاباً مستقلاً تحت عنوان “فن الرسم بالقص العربي”، وقد تحوّل ماضي بهذا الرسم إلى النحت، وبدا كأنما يرسم بالصفائح المقصوصة في الفراغ، رسماً ثلاثيّ الأبعاد، بل يؤدي عملاً يلعب على فتنة المسافة بين النحت والرسم، وأتذكر أنني شاهدت لماضي، في معرض أقامه منتصف التسعينيات، أعمال قصّ ورقية، كوّن منها أشكالاً نافرة وثبتها على لوحة. كما شاهدت له معرضاً آخر يعتمد فيه على النوافر (الرلييف)، أو الأشكال المنحوتة الملصقة على مسطح خشبي، من دون أن يكون استخدام الخشب مجرد تنويع على مادة الحديد التي اعتمدها منذ العام 1983، إنما إجراء اختبارات موسعة على المادة نفسها، لجهة طواعيتها، والقدرة على التحكم بها، ثم لتكون سطحاً توضع عليه الألوان، فتكون جزءاً من شكل اللوحة، كما تحتمل ان تكون مستقلة عن هذا الشكل، أي أن الفنان قدم عملاً مفتوحاً على تأويلات عدة. ثم إن الفنان بانتقاله من قصّ المعدن إلى قص الخشب، نقلنا من اللون الأحادي الأسود، في معظم منحوتاته، إلى لعبة لونية لا حدود لها، على أن التلوين هنا يسمح للفنان بالاسترسال في تجسيم الأشكال التجريدية الهندسية والأشكال الواقعية، فالفن لعبته، وقد قال “لعبت في الفن، ولا أزال ألأعب”.

يرسم كمن يقصّ

هكذا بدا الانتقال عنده من تقنية إلى أخرى بعيداً عن التجريب الفارغ، وقريباً من استنطاق المادة، من دون أن تقوده المادة إلى أساليب مختلفة أو توقيعات متعارضة، فهو، في النهاية، يرسم كمن يقصّ، وإن بحرية وطراوة أكثر، ويقصّ كمن يرسم، حتى بدا الانتقال من الرسم إلى النحت عنده عملية انزلاق سهل وتغيّر في المادة. ومهما اختلفت المواد بين الحفر على اللينونيوم، الحفر على الزنك، وأعمال الخشب، والحديد العادي و”المزيبق”، والورق، والكولاج، والفحم والجفصين والحبر صيني، والأكواريل، والباستيل، والأكريليك، بالإضافة الى بعض أعمال الليتوغرافيا، وتلك هي التقنيات التي استخدمها، وإن ركز في مراحله الأخيرة على الرسم وقص الحديد المصفح… تبقى الأشكال ممسوكة ومشدودة تماماً، وذات سطوة وحضور، كما تبقى الألوان مشغولة بحساسية راقية مبهرة.

وحسين ماضي، بكل التقنيات التي اعتمدها يؤكد شخصيته الفنية، ويبقى نفسه، فأنت تشعر في كل حالاته بأنك أمام فنان واحد، تبدو أعماله ممهورة بذلك التوقيع الصعب الذي استطاع أن يطبع به مجمل إبداعه، ولعله التوقيع الحقيقي لأي فنان يطمح من خلاله إلى أن يترك بصمته الدائمة، ودالته البارزة. فمَنْ يتجول بين أعماله ينتبه إلى قدرة الفنان على إذابة الفرق بين خصوصيات اللوحة وخصوصيات المنحوتة، أو بين التلوين والتجسيم، ويشعر بأن روح الفنان واحدة، فالمرأة هي هي، إن بالألوان أو بالمعدن، هي هي بأنفها وعينيها وأصابعها وحذائها وتكورات جسدها. وكذلك هو العصفور والهرة والكرسي وباقة الزهور…

البحث عن الجوهر

الفنان حسين ماضي يحيا ليرسم وينحت، وهو يبحث في الفن كأنما ضالته على بعد بسيط من ريشته، وضالته دائماً، في اختصاراته واختزالاته، هي الجوهر لا الشكل، لذا يقصّر المسافة بينه وبين ما هو موجود في الواقع من طبيعة ومخلوقات، محاولاً اكتشاف سر الخلق، وسر إبداع الخالق للوجود والموجودات. من هنا يمكن القول إن التبسيط الهندسي الذي يتفاعل معه المشاهد بسهولة، يخبئ خلفه صعوبة في الولوج إلى الجوهر. كأنما الفنان يضعنا أمام نص يفهمه العامة، ولا يدرك سره العميق إلا الراسخون في الفن.

لذا نراه يجرد أكثر مما يقدم صورة تشبيهية. وهو حتى لو ذهب الى التشبيه التزم، أكثر، اللغة البعيدة عن التظليل والتقعير والبحث عن أبعاد داخلية. وتشمل اختصاراته الألوان أيضاً، فيصفّيها أو يصفّي مساحاتها، ويحوّل المشهد إلى ما يشبه الكولّاج اللوني، حيث يصبح القطع اللوني خطاً واضحاً، وتصبح العلاقات اللونية علاقات تجاور وتحاور أكثر مما هي علاقات اشتباك مباشر أو تناسج.

أما فواصل الخطوط السود التي تساهم ايضاً في العقلنة الهندسية للوحة، فهي ليست مجرد قطع أو حد أو لغة رسم يحدد الشكل، إنما لغة تصوير ومساحة لونية لها خصوصيتها التعبيرية، وتحمل انطباعية طلقة، بما فيها من تدرجات السعة واللون، وما لها من علاقات بألوان اخرى. فثمة لغة حوارية يطلقها الفنان، ليس فقط بين الأسود والابيض أو الفراغ، وانما أيضاً بين الأسود وما حوله من ألوان، تدخل الأول في اللعبة البصرية، بعيداً عن الانسيابات الرومنسية المستهلكة، وقريباً من القسوة والوحشية والخشونة، فالخطوط تنسكب خارج أي قوالب، متأرجحة بين المنطق الهندسي والعفوية والانفلات والجنون…

وهو الى ذلك يفتح ممرات الهواء بين الطبيعة التراثية للفن التشكيلي الاسلامي، بما تتضمنه من تكرار للشكل وهندسة وزخرفة ولعب بعيد عن التحجيم والتشبيه، من جهة، واللغة اللونية الحديثة والتآليف الحرة المتحررة من أي ذاكرة، من جهة أخرى. وهو بذلك يؤكد هوية عمله، لاعباً في المسافة بين التراث والحداثة، بحرية كاملة، يقوده الشغف، ويشعل إبداعه، ويحرك أشكاله. وبذلك يؤسس لفرادته وريادته وتميّزه.

آخر معرض كبير أقامه حسين ماضي (قبل أن يشتد عليه المرض)، كان في مركز بيروت للمعارض في “بيال”، وسط بيروت، ضم 800 عمل من كل مراحله (1959 – 2014)، وقد أثبت، من خلاله، أنه بات حدثاً مهماً في حياتنا التشكيلية، فلننتبه.

Share this content: